「長崎新聞は公人ではない」「論評でも確認取材が必要」 大澤多香子裁判長が最高裁に反する判決 「報道の自由裁判」で元共同通信記者の訴え棄却

2026年02月20日 21時12分 中川七海

東京地裁=東京都千代田区で2026年1月16日、千金良航太郎撮影

東京地裁の大澤多香子裁判長が2026年2月20日、「報道の自由裁判」で、原告の元共同通信記者・石川陽一氏の訴えを棄却した。

石川氏が著書『いじめの聖域』(文藝春秋)で、長崎新聞を批判したことから、共同通信は社外執筆許可を取り消した上で、石川氏を記者職から外した。裁判で石川氏は、共同通信による措置の不当性を訴えていた。

これに対して大澤裁判長は、長崎新聞は「広く社会の判断を仰ぐべき公人」ではなく、事実に基づく批評であっても長崎新聞への見解取材が必要だったと判断。それにもかかわらず石川氏が見解取材をしなかったことに非があると結論づけた。

しかし、報道で事実に基づいた批評をすることは、過去の最高裁判決で認められている。大澤裁判長の判決は最高裁の判例に反したものであり、地方紙である長崎新聞を公的な存在として認めないというものだ。

石川氏の代理人で、報道の自由を守護してきたことで知られる喜田村洋一弁護士は、判決後にこう語った。

「時代錯誤も甚だしい。メディアの意義、果たすべき役割、機能について全く無知な判決としか言いようがない」

石川氏は控訴する。

長崎新聞は「収入源」であり「お客様」

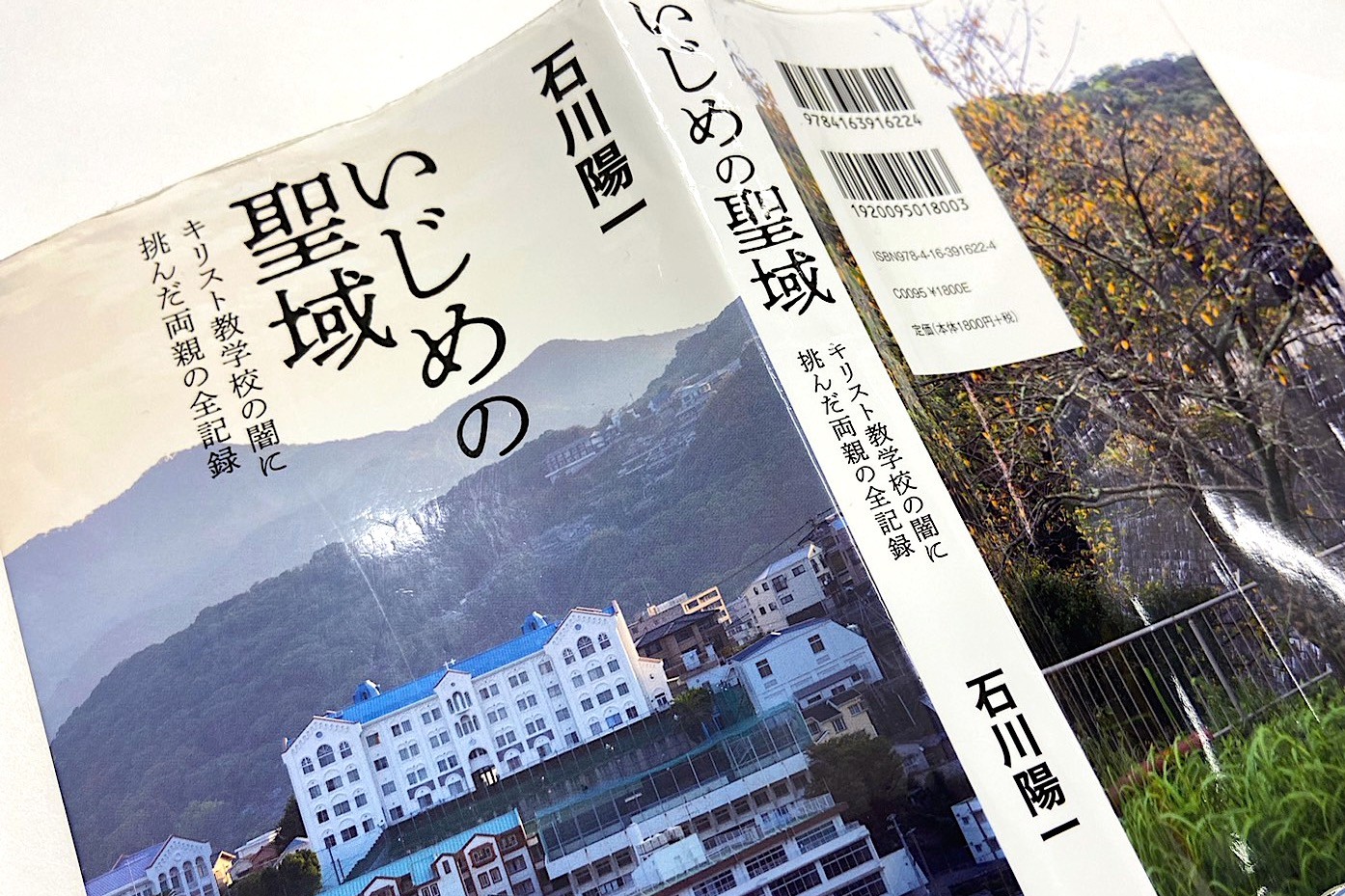

石川陽一氏の著書『いじめの聖域』(文藝春秋)

事の発端は、2022年11月に文藝春秋が発売した書籍『いじめの聖域 キリスト教学校の闇に挑んだ両親の全記録』にある。当時共同通信の記者だった石川陽一氏が、共同通信から社外での執筆許可を得た上で、取材を重ね、発行された一冊だ。

本書は、2017年に長崎県で起きた高校生のいじめ自死事件を追った。生徒の自死後、真相究明と再発防止を願う遺族の前に、学校、県、地元紙が立ちはだかった。長崎新聞は、死因隠蔽を追認した県を庇う報道をした。このため、石川氏は長崎新聞を批判した。

長崎新聞は批判されたことに怒り、共同通信に抗議した。本の出版元の文藝春秋ではなく、共同通信に矛先を向けたのは、長崎新聞が共同通信の加盟社だからだ。共同通信は、長崎新聞など全国の地方紙に記事を配信し、その対価を受け取ることで経営を成り立たせている。つまり、共同通信にとって長崎新聞は「収入源」であり、「お客様」だ。

共同通信は石川氏に対し、一連の出来事をメディアに公表すると懲戒の可能性があると通告した上で、社外執筆許可を取り消し、本の重版を禁じた。最終的に石川氏は記者職から外され、退社を余儀なくされた。

子どものいじめ自死を防ぐための報道を潰してでも、保身のために「お客様」を守る— —。報道の自由を守るため、2023年7月、石川氏は共同通信を提訴した。

共同通信自身も、確認取材せず批評

大澤多香子裁判長、山根良実裁判官、野本亮裁判官は、判決文でこう綴った。

「原告は、被告の配信記事中には確認取材を経ずに批判的論評をしたものがあるから、本件においても確認取材は不要であった旨主張するが、原告が指摘する記事は、首相の言動、俳優の性加害行為といった広く社会の判断を仰ぐべき公人の言動や批判に値する不祥事についての評価が固まった事実に関するものであるから、原告の主張する事由は、本件各記載部分について確認取材を不要とする理由にはならない」

確認取材とは、事実関係を確かめたり見解を把握したりしたいときに、取材相手に直接質す行為だ。石川氏は書籍執筆にあたって、長崎新聞への確認取材を行なっていなかった。

これには正当な理由があった。

一つは、事実関係について長崎新聞に確認する必要がなかったから。

石川氏は、新聞記事や県が公開するオープンデータ、記者会見場という開かれた場所での発言などを基にして長崎新聞を批判した。公に発表された周知の事実であるため、これらについて長崎新聞に一つ一つ確認する必要はない。

実際、共同通信も裁判で、本書の内容について事実誤認がないことを認めている。

もう一つは、石川氏の長崎新聞への批判が、事実を基にした批評であったからだ。

ジャーナリストや報道機関が事実と批評を切り分けて記事を出すことは、日常的に行われている。事実を基にした批評自体が、報道機関の役割の一つだからだ。新聞のオピニオン欄や社説もそれにあたる。

共同通信自身も日頃から批評している。原告側は裁判で、共同通信が事実を基に、政治家や芸能人、ロシアの国営テレビを批評した事例を挙げた。

ところが大澤裁判長は、首相や俳優と違い、長崎新聞は公人ではないという見解を示した。公的な存在ではないから、事実であっても確認取材なしに批評してはならないということだ。

「法律違反の判決」を出した大澤裁判官

そもそも、事実を基にした批評に違法性がないことは、実業家の三浦和義氏をめぐるメディア報道が名誉毀損にあたるか否かが問われた「ロス疑惑夕刊フジ事件」の最高裁判決(1997年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)で認められている。

大澤氏に裁判官としての資質があるのか。過去に、法律違反の判決を出すという失態を犯していた。

2021年2月の福岡地裁田川支部判決。覚醒剤取締法違反に問われた被告に対し、大澤裁判官(当時は旧姓の村松裁判官)は「懲役3年6月、うち6月について保護観察付き執行猶予2年」の判決を下した。

ところが、この量刑は刑法に違反していた。本来、執行猶予できる懲役刑は3年以下だ。2021年6月、福岡高裁は「1審の誤りは明らか」とし、違法を理由に1審判決を破棄。新たな判決を言い渡した。福岡地裁は「担当裁判官の確認不足が原因で、誠に遺憾。再発防止に努めたい」と公表した。

石川氏は控訴する。判決後、こう語った。

「共同通信の主張を丸呑みしている。こういう言論状況で記者活動をやらなければならない厳しさを感じる」

【取材者後記】あなたが笑ったその先で待っている事態を想像してほしい/記者 中川七海

閉廷後、傍聴席にいた共同通信の職員がニヤリと笑った。

大澤判決がまかり通ると困るのは共同通信であり、全ての報道機関と所属記者であり、ひいては社会の一人一人だ。

それでも共同通信が今回の判決を喜ぶのは、ジャーナリズムではなく、組織を拠り所としているからだ。裁判に関心を示さない、他の新聞社やテレビ局の記者たちも同様だ。

この皺寄せは、誰に向かうのか。

権力監視の役割を持つ報道機関に、「最後の砦」としての期待を寄せている人たちだ。石川氏が取材した、いじめを苦に自死した生徒の遺族もそうだった。石川氏が記者職から追われないよう、共同通信に手紙まで書いた。

記者たちが単なる組織人に成り下がった結果、権力は暴走している。労働者の賃金は上がらない一方で、大企業と癒着する。政治の失敗から目を逸らさせるため、差別や戦争を煽る— —。

この記事を読んでいる、組織所属の記者たちに言いたい。

本裁判は、石川氏個人と共同通信の争いだと捉えないでほしい。自分たちの活動を縛ることになる問題であり、危機感を持って闘わなければ、社会を壊してしまうことになる。

保身の代償 ~長崎高2いじめ自死と大人たち~【共同通信編】一覧へ

メルマガ登録

メルマガ登録