岸田文雄首相が国葬の実施を表明したのは、安倍晋三元首相が殺害されてから6日後の2022年7月14日である。記者会見で岸田首相は「内閣法制局としっかり調整した」と語り、「法の番人」のお墨付きを強調した。

一体どんな調整をしたのか。Tansaは情報公開法にもとづいて、官邸側との協議記録を内閣法制局に開示請求した。

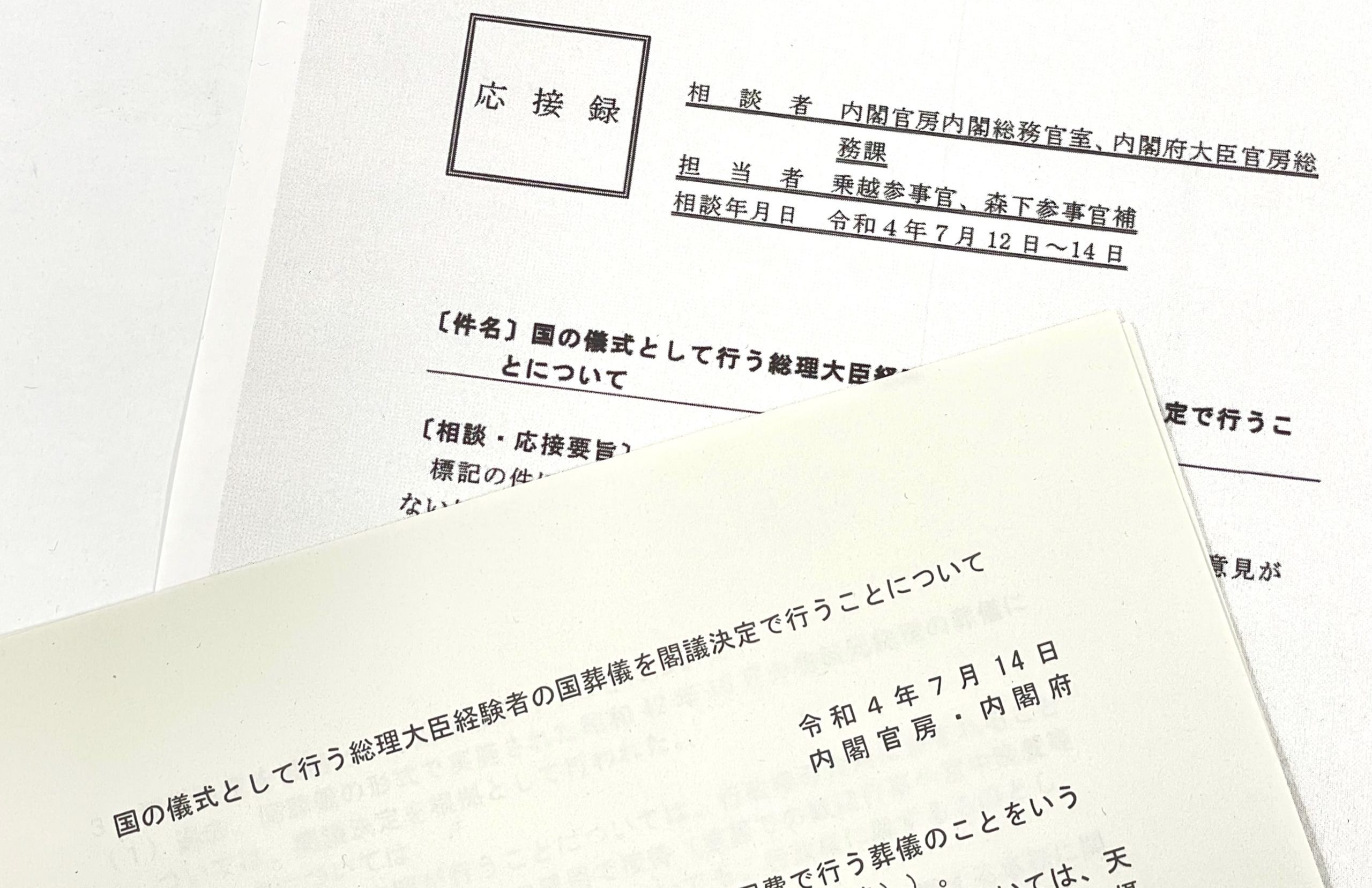

内閣法制局は、7月12日〜14日にわたって、官邸側から国葬についての相談を受けた際の「応接録」を開示した。

しかし、応接録は「意見なし」と書かれた1枚のみ。このことは9月7日付の「国葬めぐる嘘つきはどっち?/岸田首相は『しっかり調整』、内閣法制局は『意見なし』/協議内容の開示は文書1枚で隠蔽」で報じた。

では、官邸側はそもそもどんな相談を持ちかけたのか。その内容を示す文書を、官邸側が新たにTansaに開示した。

そこには、内閣法制局が先に開示した文書とはつじつまが合わない日付が記されていた。

7月14日の資料をもとに、7月12日に協議 ?

内閣法制局の応接録によると、乗越徹哉参事官ら法制局の担当者が相談を受けたのは7月12日〜14日。官邸側は、内閣官房内閣総務官室と内閣府大臣官房総務課の担当者だ。「相談・応接要旨」には、以下のように書かれている。

「別添の資料の内容について照会があったところ、意見がない旨回答した」

「別添の資料」とは何なのか。これをもとに、内閣法制局と官邸側が7月12日〜14日に協議したのだから重要である。Tansaが開示請求をしていたところ、官邸側が新たに4枚の文書を開示した。

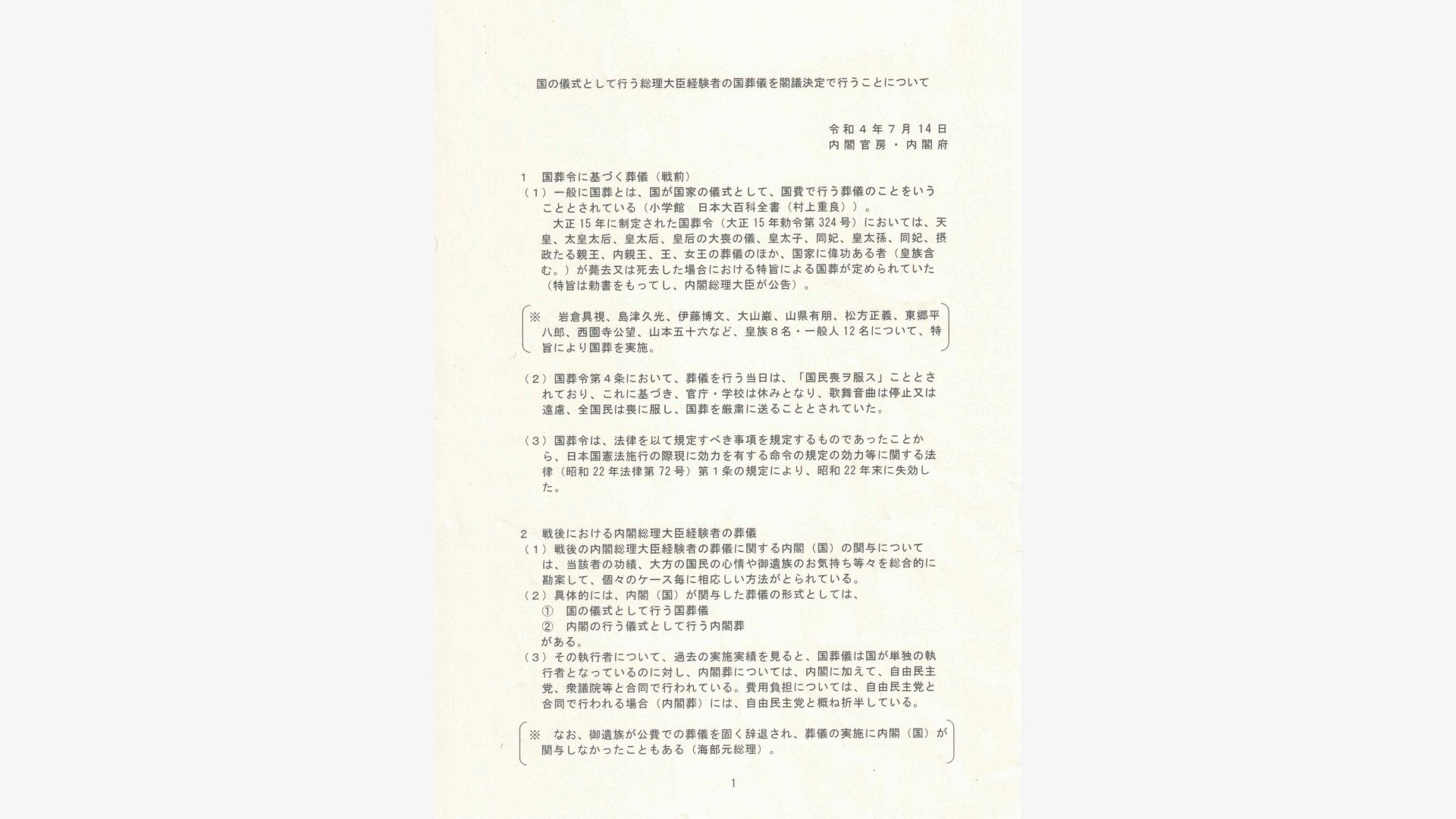

資料のタイトルは「国の儀式として行う総理大臣経験者の国葬議を閣議決定で行うことについて」。内閣官房と、国葬事務局を置く内閣府の連名になっている。

資料の日付は、令和4年7月14日。

しかし、前後関係が矛盾している。応接録では、官邸側からこの資料の内容について照会を受けたため、内閣法制局が7月12日から相談を受けたことになっている。本来ならば、資料の日付は7月12日以前でなければおかしい。

これは、7月12日と13日に両者が話し合った内容を隠蔽するための工作だと私は考える。

7月14日付の資料は、両者がすり合わせをした後の資料なのだ。それに対して、内閣法制局は「意見なし」と回答する。官邸側が内閣法制局のお墨付きを得た記録を残すためのアリバイづくりを試みたのである。

ただ、内閣法制局の応接録には、7月12日から相談を受けていたことが記されていた。このため、アリバイ工作が露見したのだ。

7月12日と13日に官邸側と内閣法制局は何を話し合ったのか。Tansaは9月26日、協議の記録について、新たに官邸側に開示請求をした。結果が分かり次第、報じる。

Tansaが開示請求で入手した文書

官邸の7月14日付文書詳細

官邸側が内閣法制局に対して7月14日に示した資料の詳細は以下の通りだ。国葬に関する戦前からの経緯を記した上で、国葬を閣議決定で実施することについて、「国費をもって国の事務として行う葬儀を、将来にわたって一定の条件に該当する人について、必ず行うこととするものではない」ことなどを理由に正当化している。

1 国葬令に基づく葬儀(戦前)

(1)一般に国葬とは、国が国家の儀式として、国費で行う葬儀のことをいうこととされている(小学館 日本大百科全書(村上重良))。

大正15年に制定された国葬令(大正15年勅令第324号)においては、天皇、太皇太后、皇太后、皇后の大喪の儀、皇太子、同妃、皇太孫、同妃、摂政たる親王、内親王、王、女王の葬儀のほか、国家に偉功ある者(皇族含む。)が莞去又は死去した場合における特旨による国葬が定められていた(特旨は勅書をもってし、内閣総理大臣が公告)。

※岩倉具視、島津久光、伊藤博文、大山巌、山県有朋、松方正義、東郷平八郎、西園寺公望、山本五十六など、皇族8名・一般人12名について、特旨により国葬を実施。

(2)国葬令第4条において、葬儀を行う当日は、「国民喪ヲ服ス」こととされており、これに基づき、官庁・学校は休みとなり、歌舞音曲は停止又は遠慮、全国民は喪に服し、国葬を厳粛に送ることとされていた。

(3)国葬令は、法律を以て規定すべき事項を規定するものであったことから、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)第1条の規定により、昭和22年末に失効した。

2 戦後における内閣総理大臣経験者の葬儀

(1)戦後の内閣総理大臣経験者の葬儀に関する内閣(国)の関与については、当該者の功績、大方の国民の心情や御遺族のお気持ち等々を総合的に勘案して、個々のケース毎に相応しい方法がとられている。

(2)具体的には、内閣(国)が関与した葬儀の形式としては、①国の儀式として行う国葬儀②内閣の行う儀式として行う内閣葬がある。

(3)その執行者について、過去の実施実績を見ると、国葬儀は国が単独の執行者となっているのに対し、内閣葬については、内閣に加えて、自由民主党、衆議院等と合同で行われている。費用負担については、自由民主党と合同で行われる場合(内閣葬)には、自由民主党と概ね折半している。

※なお、御遺族が公費での葬儀を固く辞退され、葬儀の実施に内閣(国)が関与しなかったこともある(海部元総理)。

3 閣議決定を根拠として国葬儀を行うことについて

(1)過去、国葬儀の形式で実施された昭和42年10月の吉田元総理の葬儀については、閣議決定を根拠として行われた。

(2)この点については、

①国の儀式を内閣が行うことについては、行政権の作用に含まれること

②国家の賓客として、国の費用で接待(皇居での歓迎行事や宮中晩餐等を実施)される国賓の招致決定についても、行政権に属するものとし て、閣謙決定により行われていること

③また、現行の内閣府設置法においては、「国の儀式に関する事務に関すること」が明記されており(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項第33号)、国葬儀を含む「国の儀式」の執行は、行政権に属することが法律上明確となっていること

④国費をもって国の事務として行う葬儀を、将来にわたって一定の条件に該当する人について、必ず行うこととするものではないことから、閣議決定を根拠に国の儀式である国葬儀を実施することは可能であると考えられる。

内閣官房と内閣府が開示した文書(※画像をクリックすると、文書を拡大したりダウンロードしたりできます)

ニュース一覧へ

メルマガ登録

メルマガ登録