こんな経験はありませんか?

ある日、一人暮らしの親を訪ねたら、新聞を何紙も取っていることがわかりました。本人は認知症が進んでおり、購読契約の理由を尋ねても、契約したこと自体を覚えていません。なぜ何紙も新聞を取っているのでしょうかーー。

高齢者を狙った新聞販売の被害が全国で相次いでいます。全国の消費生活センターに寄せられる相談は月100件超。相談してくるのは、多くが高齢者の家族や介護者です。家族と疎遠で相談する術も知らない高齢者は、自らの被害を訴え出ることがないので、表面化しているケースは氷山の一角に過ぎません。

背景には購読部数が減り続けている新聞業界の苦境があります。生き残りのために、一線を越えるケースが多発しているのです。

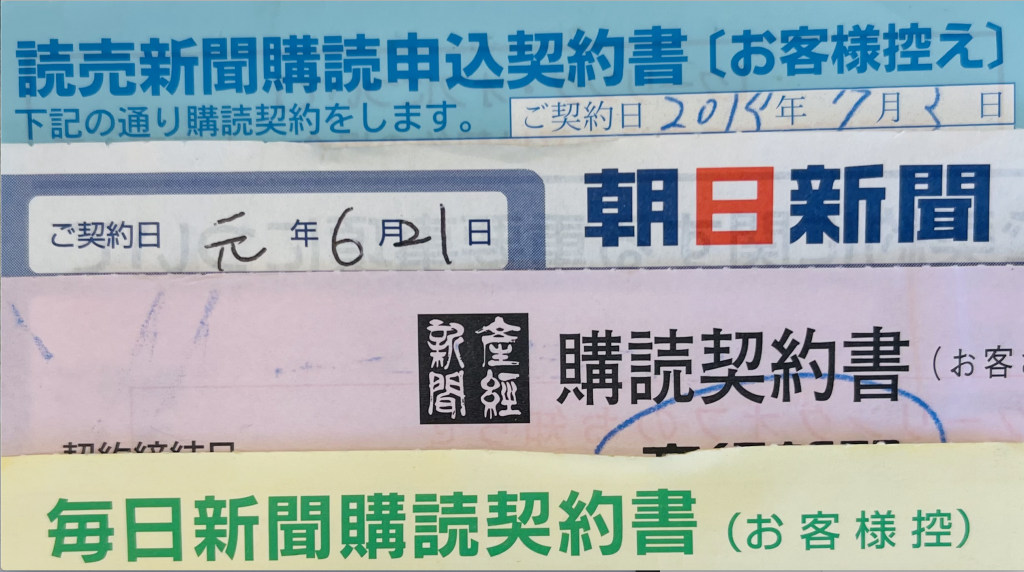

一人暮らしの84歳の女性宅にあった新聞の購読契約書

認知症のお年寄りらに新聞を売りつける。業務停止処分を受けたかんぽ生命の不正販売と同じことが、新聞販売の現場でも起こっていました。シリーズ「高齢者狙う新聞販売」のこれまでの記事はこちらからお読みいただけます。

4社の新聞を契約 断りの電話を入れても

東京都北区の都営アパートで一人暮らしをする母(84)のもとを、娘(45)が2019年9月に訪れた時のことです。固定電話の下にある契約書の束を見て驚きます。読売、朝日、産経、毎日の4紙分があるのです。

「お母さん、こんなにいろいろな新聞と契約してどうしたの?」

母は娘から質問されて「何かの間違いじゃない?」と混乱していました。母は認知症で、もの忘れの症状が進んでいました。

娘が4紙の契約書を調べると、購読期間が重なっていたり3年先の契約を取らされたりしていたことがわかりました。母は月11万円ちょっとの年金で暮らしています。朝刊だけでも1紙で月3000円から4000円程度するものです。

日付の感覚を忘れないよう1紙だけは取りたいと言っていましたが、複数を購読するのはあり得ません。

娘はすぐに各販売店に電話し、解約を申し出ました。「もの忘れの症状があるから、自分の判断で契約ができない。解約してくれ」。

産経はすぐに対応してくれましたが、読売は「サービスの米の費用を回収しないといけないのでもう1ヶ月とってくれ」、朝日は「解約するなら景品のカタログギフトを返してくれ」と求めてきました。

毎日は一度断ったのに、2020年3月、また母のもとへセールスにきました。娘は販売店ではなく毎日新聞本社に電話をして、こう伝えました。

「去年もしつこく押し売りにきた。母はもの忘れがあるのでやめてくれといったのに。新聞が必要であればこちらからいいます」

それからようやく、毎日からの勧誘が止まりました。

「夢にまで出てくる」しつこい勧誘

大阪府堺市の府営住宅で暮らす男性(84)のもとにも、2019年ごろに読売新聞の勧誘が来ました。

男性は幼い時から病弱で、十分な年金をもらえるほど働くことができませんでした。今は生活保護を受けていて、新聞をとる余裕はなく、断りました。

しかしその勧誘員からは何度も電話がかかってきました。困った男性は精神的に追い詰められて、勧誘員が夢にまで出てくるようになります。これ以上辛い思いはしたくないと思った男性は、断ることができずに渋々契約に応じてしまいました。

男性は離れて暮らす娘(51)に相談。娘は販売店に電話し、解約したい旨を伝えました。販売店は娘の携帯電話に折り返すといって、その場は電話を切ったといいます。ところが次に販売店が電話をしたのは、男性に対してでした。販売店は「解約するためにはもう半年購読してください」といい、男性は承諾してしまったのです。

娘はこの対応に怒り、再び販売店に電話。「弱った年寄り相手に強引に契約取るなんて、ふざけるな!」。販売店はようやく解約に応じたものの、こういい残しました。

「読売以外とは契約しないと約束してください」

しかし、それで終わりではありませんでした。娘が父の家をたまたま訪れた時にかかってきた電話が、またしても読売の勧誘だったのです。娘は「二度と電話をかけてくるなといったのに、なんやねん」と抗議して電話を切りました。しかし、父はいつ勧誘の電話がかかってくるかもしれないと気を尖らせています。

寄せられた相談「契約書の筆跡が本人と違う」「同じ新聞が2部」・・・

徹底的な取材で事実を掘り起こすTansaは2020年1月、全国の消費生活センターに寄せられる高齢者への新聞販売に関する相談について、国民生活センターに情報公開請求をしました。開示請求で入手したのは、1カ月の間に寄せられた相談です。

新聞販売に関する相談は約300件。そのうち、高齢者が標的にされた事例は106件ありました。障がい者を対象にした事例や、宅配業者を装って訪問するなど、強引な方法で契約させた事例もあります。以下に悪質なケースを中心に20例を抜粋します。

【消費生活センターに寄せられた相談例2020年1月分】

| 事例1 | 父が景品欲しさに新聞を契約したが、認知症。景品を返品すると伝えたが、解約に応じてもらえない。 |

| 事例2 | 親族が特別養護老人ホームに転居するので新聞をやめたいと伝えたが、応じてくれない。 |

| 事例3 | 高齢で独居の義母が目が見えにくくなったので、解約したいと電話したが解約できないといわれた。 |

| 事例4 | 緑内障で字がよく読めないので、解約したいが断られた。 |

| 事例5 | 精神障害の義弟が2年前に新聞購読を契約し、今月から配達されている。本人に契約の自覚がなく解約を申し出ているが応じてもらえない。 |

| 事例6 | 介護施設でヘルパーをしているが、認知症の利用者が強引に契約させられ、代わりに解約交渉しているが不安になった。 |

| 事例7 | 高齢独居で新聞を読む能力がない姉宅に、契約者の名前や住所の記載がない購読契約書があった。キャンセルしたい。 |

| 事例8 | 夫が入院で新聞購読を9ヶ月ほど休止。その後契約者の夫は他界し、私は目が悪いので購読しないが、契約期間が残っていると再契約させられた。 |

| 事例9 | 目が見えず認知症気味の妻が新聞の契約をし、現在同じ地方紙が2部入っている。1部でいいが、販売店が応じない。 |

| 事例10 | 今日、母が新聞の勧誘を受けて2年後の契約をしたことがわかった。勝手に契約書に住所まで記入しているのが許せない。 |

| 事例11 | 高齢の両親宅に突然1月から新聞が入った。断ろうと電話をすると、渡した商品券2万円分を返してほしいといわれた。 |

| 事例12 | 脳梗塞を患い認知症でもある母親が、理解しないまま2社契約していた。販売店に問い合わせると恫喝された。 |

| 事例13 | 成年後見制度を利用している姑が購読契約をした。取り消したいが、景品の請求をされている。 |

| 事例14 | 高齢で独居の母の家に新聞が配達されているが、契約書の字が母の字か疑わしい。 |

| 事例15 | 突然、一人暮らしの母の自宅に新聞が配達され、販売店に尋ねると契約書の写しがあった。母には覚えがなく、筆跡も違うようだ。 |

| 事例16 | 母宅に宅配業者を装って新聞の勧誘員が来訪した。母は思わず対応してしまい契約した。悪質だ。 |

| 事例17 | 87歳の母が契約していた。必要ないので断りたいが、販売店は本人が契約していないからダメだという。 |

| 事例18 | 昨年から母が入院している。新聞の解約を申し出たら、1年契約のため解約できないといわれた。不在の家に新聞が届いても困る。 |

| 事例19 | 自分はケアマネだが、高齢の利用者が新聞の契約をしていた。その利用者は自分で署名できないので、勧誘に問題があったと思う。解約させたい。 |

| 事例20 | 実家の母の新聞購読契約が今年から始まり、5年間継続することになっているが、解約したい。 |

部数は2000年の57%にまで減

悪質な訪問販売が繰り返される背景には、新聞の急速な部数減があります。2022年は全国紙・地方紙・スポーツ紙合わせて3084万部で、5370万部あった2000年の57%にまで減りました。

2022年は前年に比べて218万部減りました。新聞各社はデジタル版での収入が芳しくなく、このペースで部数が減れば経営が成り立たなくなる新聞社が続出します。

日本新聞協会に質問状

認知症や視力が落ちている高齢者にまで新聞を押し売りする状況を、新聞業界はどう考えているのでしょうか。

Tansaは2020年12月21日、新聞社103社が加盟する一般社団法人日本新聞協会の山口寿一会長(読売新聞グループ本社社長)に質問状を出しました。

質問状の内容は以下の3点です。

1、新聞協会の加盟社が発行する新聞販売の現場で、認知症の高齢者らに対して悪質な新聞販売が行われていることを把握しているか。

2、高齢者への悪質な新聞販売について把握している場合、具体的にどのような対策を取っているか。

3、特定商取引法など新聞販売に関係する法律を遵守しているか。遵守していると考える場合の根拠は何か。

販売現場の具体的な事例を調査せず

年が明けて1月18日、日本新聞協会から西野文章専務理事・事務局長名で回答がありました。

回答で明らかになったのは、新聞協会は高齢者への押し売りについて自らは調べていないということです。高齢者への押し売りを販売店と消費者との「トラブル」と表現し、高齢者の側にも責任があるかのようにごまかしていました。

一つ目の質問は「認知症の高齢者らに対して悪質な新聞販売が行われていることを把握しているか」。

これに対する回答。

「国民生活センターの公表資料で、高齢者との消費者トラブルがあることは把握していますが、新聞協会として販売現場の具体的な事例は調査していません」

国民生活センターの公表資料とは報道発表資料のことです。タイトルは「2019年度にみる60歳以上の消費者トラブル」。そこには、高齢者が様々な商品を購入した際の相談がまとめられています。新聞については認知症の高齢者に関する次のような事例が紹介されていました。

「母は以前A社の新聞を定期購読していたが、契約終了後から今月までの5年間はB社の新聞を定期購読していた。ほとんど読んでいない状態だったのでやっと新聞契約が終わることにほっとしていたら、昨日A社の販売店から手紙が届き、来月から3年間朝刊を配達すると書いてあった。母に確認すると全く覚えておらず、A社の販売店に問い合わせると5年前に母と来月から3年間の契約をしている、サインされた契約書もあると言われ、後刻契約書のコピーを持ってきた。確かに母の字でサインもあったが、高齢で最近は認知症状も出てきたこともあり、本人も解約を希望しているので、契約をやめたい」

(2019年12月受付 相談者:60歳代 女性、契約当事者:80歳代 女性)

新聞協会はこうした事例を自らは調査していませんでした。「消費者とのトラブル」として片付けてしまっています。

しかしそれはごまかしです。「トラブル」は当事者間の「もめごと」であり、加害者と被害者は明確に分かれていないものです。一方でいま問題になっているのは、認知症の高齢者らが押し売りの「被害者」になっている事例です。

「法律を遵守しているか」に答えず

二つ目の質問では「悪質な新聞販売に対する具体的な対策」を尋ねました。

「新聞協会販売委員会(59社販売責任者で構成)で、国民生活センター公表資料を報告し、全国の販売現場に対して内容を共有し、高齢者を中心に消費者とのトラブルにはさらに注意するように指示しています」

要するに、トラブルには気を付けるよう販売現場に指示しているだけで、それ以上の具体的な行動はとっていないということです。

三つ目は「特定商取引法など新聞販売に関係する法律を順守しているか」。

「新聞協会は特定商取引法はじめ販売ルールを順守徹底するよう、全国の販売現場に対して呼びかけており、その成果が相談件数の減少として表れていると考えています」

「法律を順守しているか」を質問しているのにそれには答えず、「順守徹底するよう呼びかけている」と言うだけでした。

「相談件数の減少」とは、2019年度に全国の消費生活センターに寄せられた新聞の訪問販売に関連する相談件数は6267件で、2018年度に比べ1086件、2013年度に比べて3906件減ったことを指しています。

しかし直近のデータで6000件を超える相談が寄せられていること自体を、新聞協会は問題視していません。その中には認知症や低所得の高齢者らが狙われている事例が含まれていることに対しては、新聞協会はまったく見解を示しませんでした。

ピックアップシリーズ一覧へ本記事はシリーズ「高齢者狙う新聞販売」を抜粋しています。事実関係は取材時点で確認が取れたものです。

メルマガ登録

メルマガ登録