2022年11月14日、共同通信の記者・石川陽一は、法務部長の増永修平と総務局人事部企画委員の清水健太郎から聴取を受けていた。

聴取の4日前、石川は文藝春秋から書籍を出版した。本の中で報道姿勢を批判された長崎新聞が、石川が所属する共同通信に対して強く抗議していたのだ。

増永は石川への約2時間の聴取の中で、本の記述が長崎新聞の名誉を毀損したという主張を9回繰り返した。

だが増永の主張は、長崎新聞を庇うための的外れなものだった。

遺族の声は載らず

聴取が始まってまもなく1時間。増永は言った。

「さっきの『黙殺』のところとあわせてですね、『アリバイ的な記事』っていう書き方をしてるね。これはどういう意図だったんですか」

増永が言っているのは、石川が長崎新聞の記事を、「アリバイのように小さく載せた記事」と表現したことだ。

2020年11月17日、石川は「海星高が自殺を『突然死』に偽装/長崎県も追認、国指針違反の疑い」というスクープを共同通信から放った。Yahoo!ニュースでトップページに載るなどし、長崎県庁には抗議の電話が殺到した。

翌18日、県総務部は緊急の記者会見を開催する。総務部学事振興課の参事だった松尾修による発言が不適切だったと認めた。

長崎新聞などいくつかの地元メディアは、17日の石川のスクープを無視し、18日の朝刊には掲載しなかった。だがこうなれば、各社とも石川のスクープを無視するわけにはいかない。記者会見翌日の19日朝刊では、各社が報じた。

西日本新聞

<長崎高2いじめ 学校側の提案/県「自殺は突然死」を容認>

読売新聞

<高2自殺 説明巡り謝罪/長崎県「突然死」提案を許容>

朝日新聞

<学校の「突然死」提案 県担当者が追認発言/海星高生自殺 遺族に>

いずれも長崎県の落ち度を報じる内容だ。

西日本新聞と読売新聞は、自殺した福浦勇斗(はやと)の父・大助のコメントも掲載した。

「県と学校が一緒になって突然死にしようとしたと感じ、驚いた」(西日本新聞)

「県の発言として違和感を覚えた。今後、同様の発言がないようにしてほしい」(読売新聞)

ところが、長崎新聞は違った。紙面の1段分のスペースに、小さくこのような見出しが載った。

<「突然死」追認報道 県は「積極的」否定/海星生徒自殺>

県を庇う内容だった。石川のスクープを「一部報道」と表現し、県総務部の記者会見での釈明を前面に出していた。県の「学校の立場を積極的に正しいと追認したとは思わない」や、「『転校はおかしい』と強調するあまり、『突然死』という表現を少し軽んじてしまったのではないか」という発言を取り上げた。

遺族の声は全く取り上げられていなかった。

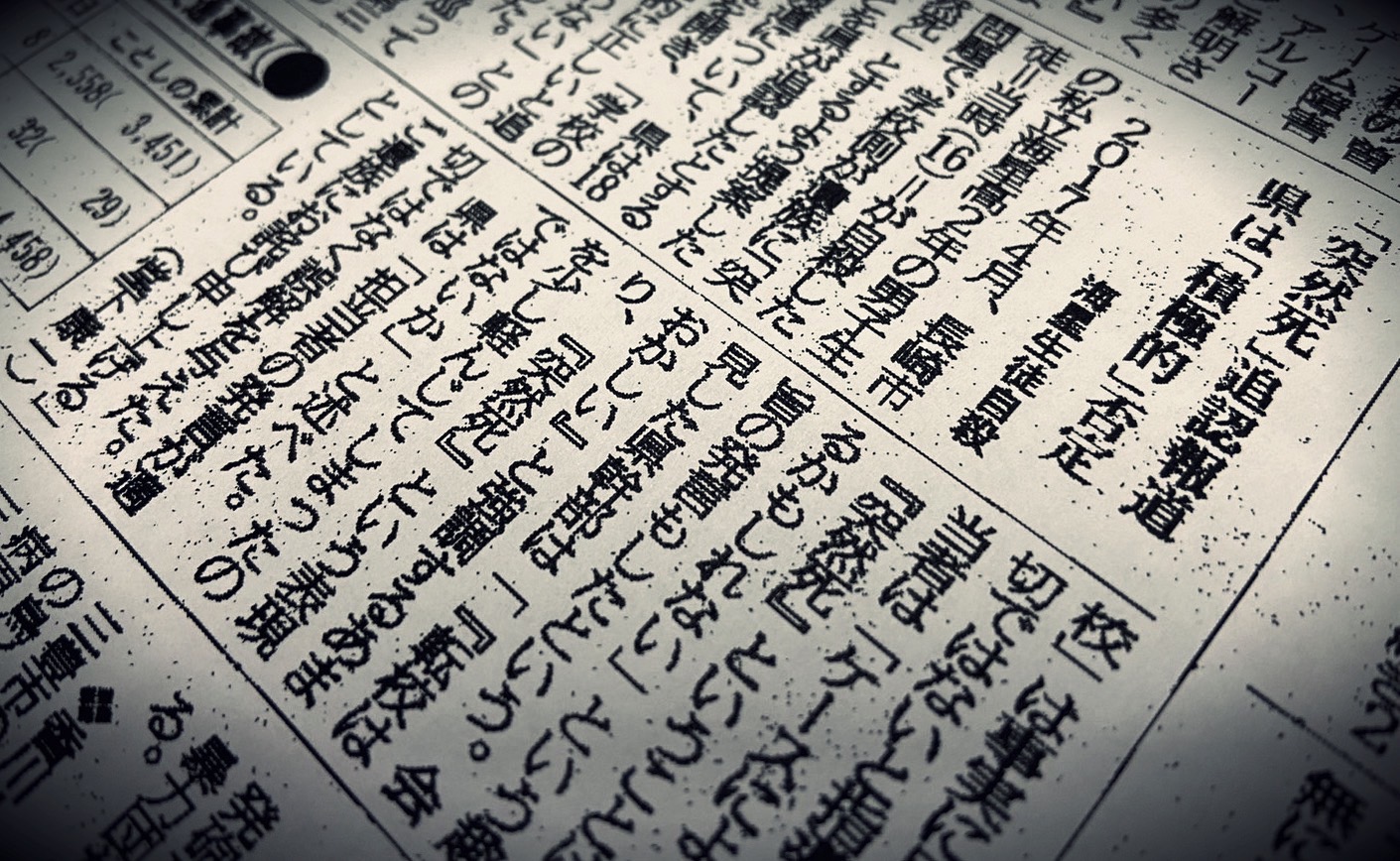

長崎新聞の記事見出しは「『突然死』追認報道 県は『積極的』否定/海星生徒自殺」(2020年11月19日付)

長崎新聞の筆者からの電話

県を擁護する長崎新聞の記事が掲載された後、遺族のもとに友人たちから連絡があった。

「長崎新聞は県の味方なのか? 」

遺族はこの時の友人たちの反応から「私たちの感覚がおかしいわけじゃない」と思った。勇斗の母・さおりは言う。

「他の新聞やネットのニュースでは、県の対応が適切ではないと報じたのに、私たちが住む町の新聞社だけが県を守ったんです。長崎新聞の報道の地元での影響力が大きいことを知っていたので、とてもがっかりしました」

だが、なぜ長崎新聞は県を擁護するのだろうか。

この疑問を解くキーパーソンから、記事の掲載後、遺族のもとに電話がかかってくる。記事の筆者である、堂下康一だ。

=つづく

(敬称略)

保身の代償 ~長崎高2いじめ自殺と大人たち~一覧へ

メルマガ登録

メルマガ登録